|

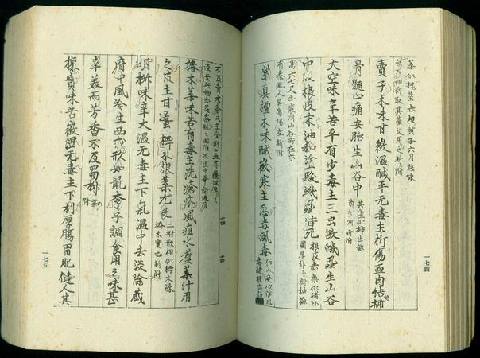

?每藥之下不但對原有的性味、功能與主治有所補充,并增加了產地、采集時間和加工方法等,大大豐富了《神農本草經》的內容。到了唐代,由于生產力的發展以及對外交通日益頻繁,外國藥物陸續輸入,藥物品種日見增加。為了適應形勢需要,政府指派李績等人主持增修陶氏所注本草經,稱為“唐本草”后又命蘇敬等重加修正,增藥114種,于顯慶四年(公元659年)頒行,稱為《新修本草》或《唐新本草》,此書由當時的政府修訂和頒行,所以可算是我國也是世界上最旱的一部藥典。這部本草載藥844種,并附有藥物圖譜,開創了我國本草著作圖文對照的先例,不但對我國藥物學的發展有很大影響,而且不久即流傳國外;對世界醫藥的發展作出了重要貢獻。

?以上所述是我國古代藥物知識的三次總結,以后每隔一定時期,由于藥物知識的不斷豐富,便有新的總結出現。如宋代的《開寶本草》、《嘉祐補注本草》,都是總結性的。到了北宋后期,蜀醫唐慎微編成了《經史證類備急本草》(簡稱證類本草)。他將《嘉祐補注本草》與《圖經本草》合并,增藥500多種,井收集了醫家和民間的許多單方驗方,補充了經史文獻中得來的大量藥物資料,使得此書內容更為充實,體例亦較完備,曾由政府派人修訂三次,加上了“大觀”、“政和”、“紹興”的年號,作為官書刊行。

|