西江都市報記者 楊麥 趙洋 龍天傳/文

現今的六堡鎮合口街(梧州市六堡茶研究院提供)

現今的六堡鎮合口街(梧州市六堡茶研究院提供)

在蒼梧縣六堡鎮中心,一棵已過百年的老樟樹郁郁蔥蔥,庇蔭著樹下的合口碼頭。

曾幾何時,這個碼頭風云際會,八面群山之上的六堡茶猶如流水一般匯集于此,然后裝船起運,隨著六堡河去往遠方的大城市。

如今,六堡河依舊潺潺流淌,合口碼頭已經修葺一新。但是,碼頭上一幅“茶船古道”的石刻圖,讓人對當年運茶船只從六堡鎮起航,沿著被后人稱之為“茶船古道”的航線,對外運輸與銷售的情景充滿想象。

“古道”起點有見證

未拆除前的“英記”茶莊茶亭(鄧炳健提供)

未拆除前的“英記”茶莊茶亭(鄧炳健提供)

在合口碼頭旁,有一間房子,該房子在數年之前還是一所完好的茶亭,屬于上世紀二三十年代成立的“英記”茶莊所有。

當年“英記”茶莊的老板鄧澤才曾掌控了六堡茶區產銷的半壁江山,如今他的孫子鄧超成已經51歲了。談及先祖的故事,鄧超成說:“茶亭是幾個茶商湊錢建的,后來‘英記’茶莊為了便于收茶,就買了過來。茶亭占地將近200 平方米,用來收茶,做倉庫、(茶葉)壓笠、裝船起運都方便。”

今年92歲的車進良,年輕時曾在“英記”茶莊做工。雖然時間的車輪已駛過了幾十年,但車進良對于當年英記生意興隆的景象仍記憶猶新。“我在‘英記’打工時,‘英記’每年要雇三四個長工在合口街上收茶,最多一次收干茶達到幾千斤。這些茶葉收了以后全部放在碼頭旁邊的茶亭里。我們在茶亭里把茶葉壓成一百斤左右一簍,壓好了就挑到碼頭裝船外運。”

“英記”茶莊的茶亭,在不少老六堡人的心中,都是六堡鎮作為“茶船古道”起點的一個見證。

茶葉暢銷穗佛港

位于北回歸線北側的六堡鎮,年平均氣溫為21.2℃,年降雨量達1500毫米,鎮內峰巒聳立,云霧繚繞,海拔在1000米到1500米之間。

優良的生態環境和氣候條件,為生產高品質的六堡茶提供了有力的保障。清朝中期,在廣州、佛山一帶,飲用六堡茶之風漸漸興盛起來,至清代嘉慶年間,六堡茶以其特殊的香味而被列為全國名茶之一。從清代中后期起,受廣東飲茶文化和南洋華人喜愛六堡茶等因素影響,六堡茶貿易迎來大發展時期。

六堡鎮內新培育的六堡茶茶樹種植基地(蒼梧縣六堡黑石頂農家茶業發展有限公司提供)

六堡鎮內新培育的六堡茶茶樹種植基地(蒼梧縣六堡黑石頂農家茶業發展有限公司提供)

六堡鎮許多農民都種植六堡茶。每到產茶季節,塘平、不倚、四柳、理沖、高枧、大寧等村的茶農就打著火把,全家人一起上山采摘茶葉,然后炒青制成干茶,再挑擔進鎮區交易。

“解放前,黑石村有幾十戶村民在山上種茶,最大的大戶種茶規模有20多畝。采茶時節,茶農凌晨雞啼三次就起床,白天一直干,到差不多天黑了才返程。”六堡鎮塘平村黑石組85歲的老茶農陳式才告訴記者。

六堡鎮種茶的人多,自然吸引了不少做茶葉購銷生意的商家。在鎮區里,有不少廣東茶商設立茶莊,專門收茶制茶。65歲的六堡鎮人蔣永春回憶說:“我阿翁(爺爺)告訴我,以前六堡鎮茶葉交易十分興旺,上世紀三四十年代,六堡鎮就有六七家大茶莊,包括‘源盛’、‘文記’、‘英記’、‘永記’等。其他茶莊在鎮里也有收茶的代理點,還有一些茶莊也委托其他茶莊在鎮里收茶,最高峰時全鎮有二三十家茶莊。”

對于六堡鎮種植和經銷六堡茶的興盛景象,史料多有記載。《廣西特產志略》(1937 年)載:“在蒼梧之最大出品,且為特產者,首推六堡茶,每年出口者,產額在60 萬斤以上。”《廣西農業通訊》(1945 年)載:“蒼梧茶尚多,尤以六堡為最。六堡茶,頗負盛名,其余所產品質亦佳,戰前交通便利,所產茶除本縣飲用外,全部銷售港澳等地……六堡鄉占全縣面積之半,全縣面積11455畝,年產茶5450 擔……暢銷穗佛港等埠。六堡茶當收成時,粵商在合口圩設莊收買,再烹煮成茶餅,甚為精致,熬而飲之,味與普洱同,年產約50萬斤。”

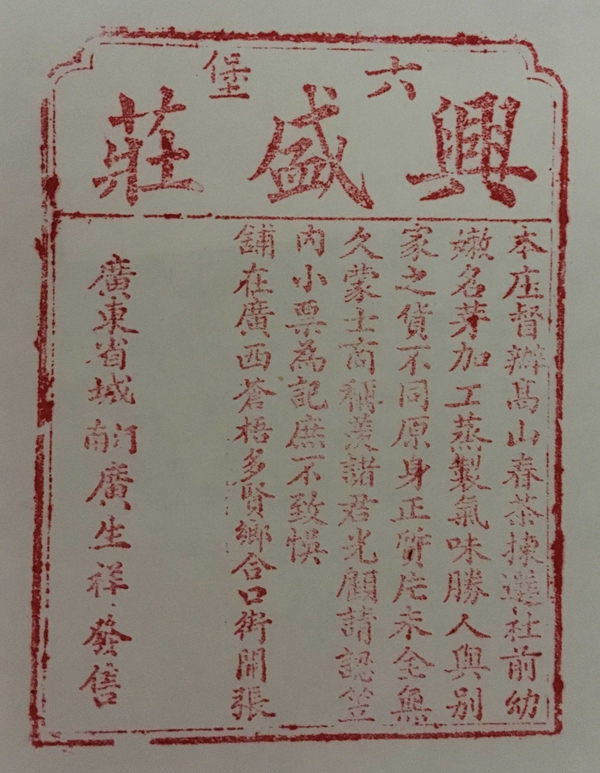

尖頭小船“打幫”行

六堡鎮地處山區,自古陸路交通極為不便。每到產茶季節,茶商在六堡鎮收購茶葉后,就制茶壓笠,裝船外運。這些壓笠后的六堡茶,不僅要寫上各個茶莊的字號,有的還要將印制的“茶票”置于笠內,以示正宗。在六堡鎮里,56歲的陳勝文至今保留著“興盛莊”茶行的“茶票”模版,以此銘記一段業已遠去的歷史。“這些放了‘茶票’的六堡茶從合口碼頭起運,運到廣州后交給我阿爺的茶廠。他們會對茶葉進行再加工,然后出口東南亞。” 陳勝文說。

茶葉從合口碼頭起運,運輸的船只是極小的尖頭船(當地又稱“針頭船”),每艘船滿載時可運兩三千斤,待春江水發即順流而下。遇上秋冬水淺,每艘船則只能裝1000斤至1500斤。據六堡鎮的老人回憶,尖頭船一般長八九米,寬約兩米,前后斗徑起翹。為沿途有照應,茶船往往“打幫”出行,即幾條船一齊出發。

在船運之外,由于六堡多山,山中多竹木,進入六堡的茶商在經營茶葉之外,往往兼營柴竹木生意。于是連片的竹木被伐倒,在合口碼頭扎成竹排、木排,也順六堡河而下,少部分六堡茶會被安放在排面上順帶運出。

“運輸的工具有竹木排和尖頭船。尖頭船能裝兩三千斤,一般都是等到春夏水漲的時候才起運。每條針頭船有三個人,每次運茶,裝船都在合口碼頭,裝好船后,幾條船一起出行。放竹排的位置則在六堡鎮附近的小河段,竹排一放就放好多個,長約數百米。”車進良回憶說,運茶船除了運茶,還運桐油等其他貨品。船順著河流而下,沿途有需要裝貨的,就靠邊上貨。

蒼梧縣六堡鎮寶平村民、83歲的李育恒,1951年至1964年曾在六堡河撐船,在接受本報記者采訪時,他也憶述了當年六堡茶在合口碼頭收購、裝簍、起運的情景。他說:“以前,茶莊老板從茶農手里收茶后,就在合口碼頭 邊上蒸吹、壓簍,再由我們的船外運出去。運茶時 ,我們的船都要‘打幫’,方便沿途照應。”

當年,合口碼頭上人聲鼎沸,尖頭船、竹排、木排,運載著六堡茶浩浩蕩蕩地穿過蜿蜒的六堡河,駛出大山之外。如今,在六堡鎮耄耋老人們的回憶中,幾乎都有著茶農、茶商奔波在六堡鎮采茶、制茶、運茶、銷茶的情景,以及艱辛的船工推波逐浪,在曲折河道里劃出道道漣漪,將無數六堡茶送出大山深處的身影……

茶農把一擔擔六堡茶送到合口碼頭,還原當年通過“茶船古道”外輸六堡茶的情景。西江都市報記者 陳健新/攝

茶農把一擔擔六堡茶送到合口碼頭,還原當年通過“茶船古道”外輸六堡茶的情景。西江都市報記者 陳健新/攝

“很多六堡人的腳都是黑色的”

講述人:

易良成(77歲,蒼梧縣六堡鎮四柳村茶農,1958年至1963年曾在六堡河上撐船)

我的祖輩從清朝末年起就來到四柳定居。我家一直都是種茶的,我小的時候,家里有三四十畝茶園,每年收茶至少兩三千斤。

我記得,小時候,每到收茶的時候,早上天未亮,我阿媽就要點著松節(火把)上山采茶。茶葉采摘下來,馬上就要炒成干茶,然后立即擔到合口街上去賣。那時,我們家經常炒茶炒到深夜一點鐘左右,因為還要走幾小時的山路擔茶出去,賣了以后又要趕幾小時的山路回來,所以經常是“早黑去晚黑返”。

我剛會走路的時候,阿爸就生病死了,我跟著外婆生活。從家走去茶山要一個多小時。我大一點了,外婆就撐著松節背著我去采茶,那時候采茶制茶很辛苦,我外婆有時會累哭。

一般來說,采下來的茶要用手揉捻后再炒,但采的茶葉多了,就要用腳踩來揉捻。踩過茶葉的腳都會發黑,很難洗干凈,所以,當時很多六堡人的腳都是黑色的。

六堡的茶樹有好幾類,塘平的是黑石茶,四柳的是蘆笛茶,里沖的是陸日(六日)茶,不倚是恭州茶,解放后才引種了云南大葉種。我記得小時候六堡的山林是沒人管的,讓茶農隨便種,不用交租。山上的老茶樹也很多,以前在里沖、四柳、不倚,有些老茶樹的徑圍有兩尺多。

“黑石村的農民普遍都種茶”

圖為六堡鎮黑石村茶農使用的裝茶工具。(記者 楊麥/攝)

圖為六堡鎮黑石村茶農使用的裝茶工具。(記者 楊麥/攝)

六堡鎮黑石村傳統制茶工藝中壓制茶餅時使用的餅印模具(記者 楊麥/攝)

六堡鎮黑石村傳統制茶工藝中壓制茶餅時使用的餅印模具(記者 楊麥/攝)

講述人:

陳式才(85歲,現住蒼梧縣六堡鎮塘平村黑石組,年輕時曾是黑石生產隊隊長)

自古以來,我們黑石村的農民普遍都種茶,我阿翁(爺爺)也是種茶的。在我阿翁那時,村里有幾個種茶大戶,分別種有幾十畝茶。當時,外面也有人進黑石村收茶,但更多時候是我們自己擔運茶葉出去賣,順便買一些食品和日用品回村。

我阿翁那時候種中茶(中等級的六堡茶),一年收三季,我阿翁這戶一年可以收3000 斤干茶。我們采茶回家后就用手或腳進行揉捻,所以手腳都會發黑。以前,采茶要早上五點多鐘起床,因為從我家里到茶山上要一個半鐘頭,所以出發的時候天還沒亮。許多茶農都會打著松節(火把)上山,山路也非常崎嶇。我們從白天開始摘茶葉,差不多天黑時才會回家,然后連夜制茶,再趕去鎮街上賣。

當時,在六堡鎮上有很多茶莊收茶,老板都是廣東人,比較有名的是蘇、鄧兩家茶莊。以前茶莊收的茶多是中茶,也有一些老茶婆,我記得臨近解放的時候,1斤茶值得5000元(法幣),可以換10斤米。

解放前,在六堡合口亭(合口碼頭)多數用竹排運茶。茶莊收茶后會對茶葉進行加工,用竹篩篩過,好的歸一堆,較差的也分出來,分揀過后就裝簍儲存。解放后收茶,就已經是公私合營了,各村自己都建了茶廠,由供銷社進行統購統銷。家家戶戶種茶,收茶后交給供銷社,可以獲得糧食補貼。

“茶莊收茶一次最多達幾千斤”

講述人:

車進良(92歲,現住蒼梧縣六堡鎮,年輕時曾當過“文記”茶莊和“英記”茶莊的雇工)

我16歲從梨埠鎮西中村來到六堡鎮合口街上打工,當時鎮街上有很多外面進來打工的人,街面上比較大的茶莊有“英記”和“文記”,我在“英記”和“文記”都打過工。

我在“英記”打工時,“英記”是每年春天開始收茶,直到農歷九月秋茶收了以后才停止。當時“英記”每年要雇三四個長工在合口街上收茶,最多一次收干茶達到幾千斤。這些茶葉收了以后全部放在樟木根(合口)碼頭旁邊的茶亭里,我們就在碼頭旁篩茶。那時候的干茶分一、二、三級,質量最好的是一級。茶葉分級篩好后,我們就在茶亭里用木甑把茶葉蒸軟,然后壓簍,壓成一百斤左右一簍,壓好了就挑到碼頭裝船。

運輸的工具有竹排和針頭船(尖頭船)。針頭船都能裝兩三千斤,一般都是等到漲水才起運。每條針頭船就有三個人,每次運茶,裝船都在樟木根碼頭,裝好船后,幾條船一起出行。放竹排的位置則在六堡鎮附近的小河段,竹排一放就放好多排,長約數百米。把茶葉運到目的地后,我們會在當地裝上鹽巴和油等生活用品,然后再返航。

以前,六堡鎮街上的茶莊都兼做竹木生意,在鎮街上的店面也兼營大米、布匹、鹽巴等日常生活用品,茶農把茶葉挑來后,可以直接換現錢,也可以換成其他日常生活用品帶回去,甚至可以先記賬,下次再來拿錢或者換物品。茶農如果手頭緊,錢又不夠,也可以先賒賬,把日常生活用品拿回去,等到下次把茶挑來賣了再結賬。

我記得幫“英記”打工時,我的工資是每天1元(銀元)。那時候茶葉的收購價格是每斤3 毛(銀毫,下同)至7毛不等,質量較好的茶葉每斤可達1.2元,當時鎮街上賣的豬肉每斤才是1毛左右。

“在茶亭里進行茶葉交易”

講述人:

謝育才(84歲,蒼梧縣六堡鎮人,年輕時曾做過茶販和擔任過六堡合口街街長)

我3歲就來到六堡鎮上生活,我阿爸在鎮上經營一個小食店。解放前,六堡鎮共有八九間茶莊。合口碼頭有間茶亭,茶農都會把茶葉挑到那里交易,一擔擔茶葉在那里放著。收茶的人和茶農談妥了,會現場寫票和收茶,茶農憑票可在茶莊換購物品。

解放前,我是一名茶販。1951 年,我和另外兩個朋友開過一家叫“聯記”的茶莊,只經營六堡茶,茶莊位于六堡合口亭附近。以前六堡收茶,茶莊請有工人,有時候由工人到茶農的茶園講價收購并挑出茶莊;有時候茶農自己又會挑茶出來,到茶莊的茶亭里交易。那時候,收茶的人較多,每日都有茶農挑著用竹簍或者袋子裝的茶葉出來交易。當時收茶最多的茶莊是“英記”,他們是有多少就收多少,從不會讓茶農“挑回頭”的。

茶農因為要長期踩制茶葉,手腳都被茶葉的汁液染成了黑色,怎么洗都很難洗干凈,就算下田里干活也很難褪色。那時候,茶農的生活非常艱苦,大部分人都是光著腳的,所以每到圩日,茶農出來就算沒有挑茶,我們一看他們的手腳,也知道他們是做茶的。

以前,六堡鎮的船是兩頭尖的船,合口碼頭約有20條這樣的船,都是私人的。解放后也有濛江船來六堡鎮運貨,與六堡船不同的是,濛江船載重比較大,船底是平的。

“茶笠里會放上‘茶票’”

講述人:

陳勝文(56歲,現住蒼梧縣六堡鎮,父親曾在六堡鎮經營“興盛莊”茶行)

我阿爺梁福是廣東人,民國的時候上來六堡鎮街開了“興盛莊”茶行,專營六堡茶。我阿爸陳永昌是本地人,原來是梁福的武師(保鏢),梁福比較喜歡我阿爸,就認了我阿爸做 “契仔”。我阿爸剛開始的時候幫梁福打理茶葉生意,后來,梁福回了廣州,在廣州專門設廠制銷六堡茶,我阿爸就在鎮上負責經營“興盛莊”了。

當時,“興盛莊”的生意非常紅火,每次收茶制茶,“興盛莊”都要臨時請二十多個工人,負責在茶亭里面炒茶、制茶。當時“興盛莊”的茶亭比較大,占地有300多平方米,在馬練坪(六堡鎮的一個地名)下面,茶亭里又住人又制茶,還做倉庫。那時候,擔茶出來的茶農絡繹不絕,有時候,賣茶還要排長隊。

聽我阿爸說,那時候茶亭里都會準備大米和小菜,擔茶出來的茶農到茶亭交易時,一般都餓了,就任由他們自己下米煮粥,吃飽了再賣茶回去。這些大米和小菜都是分文不收的。有時茶莊里的工人們得空,也會幫煮好粥,茶農來了直接就可以吃。“興盛莊”當時兼營各種生活用品。茶農們賣了茶,可以換現錢或者其他生活用品回去,如果錢不夠,也可以先賒賬,等下次賣了茶再結賬。如果多出來了不想帶回去,也可先掛賬,下次有需要了再來拿。

“興盛莊”收了茶葉后,就在茶亭里制茶壓笠,里面要放上“茶票”。現在,我家還有一個當時流傳下來的“茶票”模版。這些放了“茶票”的六堡茶從合口碼頭起運,運到廣州后交給我阿爺的茶廠。他們會對茶葉進行再加工,然后賣出去,出口東南亞。

“興盛莊”茶票模板的拓片(記者 楊麥/攝)

?

“興盛莊”茶票模板的拓片(記者 楊麥/攝)

?

“出口的六堡茶以粗茶為主”

講述人:

蘇召華(52歲,現在梧州市區經營六堡茶,祖父是“源盛”茶莊老板)

1905年,我太爺(曾祖父)蘇敬全就從廣東新會上來梧州,和朋友合伙開設了“建國茶廠”,并請有五六個工人做茶,當時這個茶葉廠在廣東都城也設有鋪面。

后來,我太爺派我阿爺(祖父)蘇柏剛入六堡鎮收茶,于是,阿爺就在六堡鎮里開辦了“源盛”茶莊,茶莊位于當時的六堡鎮下街。那時“源盛”茶莊規模較大,做到最高峰的時候,六堡鎮街上有一半的鋪面都是蘇家的。

當時,“源盛”茶莊也連帶經營百貨和竹木生意,所以茶農交易茶葉后就可以換購等價的日用品回家。“源盛”茶莊收茶的時候請有許多工人,分為“一皮”、“二皮”、“三皮”,“一皮”是大掌柜;“二皮”是信得過的大伙計,主要是打理店面;“三皮”負責下鄉收茶和制茶。

當時,一斤茶葉的收購價等于一斤豬肉,“源盛”一直參照這個標準定價收茶。我阿爺經營“源盛”的時候,按元度分茶葉等級,上元度(一等)春茶、中元度(二等)夏茶、下元度(三等)秋茶。另外,高端茶(清明前后三天采摘)的價格是“二白茶”(粗茶)的兩倍,專賣給廣州的客商。不過,六堡茶整體銷售仍是以粗茶為主,其中銷往香港和南洋最多的是三級茶。“源盛”茶莊收茶量很大,經常一個星期做一批,每批十幾條船外運。以前六堡茶出口最高峰的時候應該是上世紀30年代前后,出口的六堡茶也以粗茶為主,茶葉多銷往南洋地區,幾乎都是“礦工茶”。即使到了1938年廣州淪陷,我們蘇家的茶葉外銷生意也沒有停滯。由于有外地老板接洽,所以一般是用船將茶葉運至廣東江口,再轉船直接出南洋,或者運至廣州再中轉出南洋。

我太爺經營“建國茶廠”時候,在六堡收的茶葉還會在廣東都城中轉,在那里蘇家也有鋪面。通常情況下,六堡的木船換成大盤船都是在廣東封開江口或郁南都城進行,然后再下廣州。茶葉到了廣州后,再轉出口南洋。六堡鎮的茶葉從收茶、炊蒸、裝簍,跟船到達南洋需要一個月,期間,也就完成陳化過程。當時,許多茶莊老板收茶后都是儲存一半賣一半,等次年收來新茶,又混合一起再賣。

上世紀三四十年代,我阿爸繼承“源盛”茶莊生意,我大伯蘇金培在六堡開辦了“又新”茶莊,我三伯蘇金潤也開辦了“三記”茶莊。我的三伯母是新加坡人,她的娘家在新加坡當地也是做生意的。借助三伯母娘家在新加坡的勢力,當時蘇家的六堡茶在東南亞銷售情況相當不錯。

我阿爺在六堡經營“源盛”茶莊時,在廣東江口設有貨物交接站點。當時,許多茶商也是“打幫”經營的,像梁福就曾到六堡開茶莊,也曾幫忙“英記”、“源盛”在六堡開展業務。后來,梁福回去廣州經營茶葉生意,他就專門在廣州扮演六堡茶葉外銷的“接頭人”角色。

“茶葉外運靠船和竹木排”

講述人:

鄧超成(51歲,現住蒼梧縣六堡鎮,祖父是“英記”茶莊老板)

我阿翁(爺爺)鄧澤才和太公(高祖父)鄧盛文都是做茶的。我老家在廣東郁南大灣的獅子頭村。了解到做六堡茶購銷生意有前景,清末光緒年間,太公就帶上家屬來六堡鎮做茶葉生意了,聽說當時六堡鎮上只有四間房子。

太公先在六堡開了“文記”茶莊,到了我阿翁那一代,由于有英才、沛才、澤才三兄弟,所以除了“文記”,又開設了“英記”茶莊,由我阿翁經營管理,鄧沛才繼續負責經營“文記”,英才則在郁南老家負責接應。“文記”分家后就不怎么做茶了,茶業生意主要由“英記”經營。“英記”除了經營茶葉,也經營其他百貨。

圖為晚清時期南方地區用于裝茶葉的竹制品( 網友“ 大風天”)提供

圖為晚清時期南方地區用于裝茶葉的竹制品( 網友“ 大風天”)提供

三月份收清明茶,茶農用竹簍裝茶葉挑來茶莊賣,“英記”工人收了茶之后就進行加工,包括對茶葉蒸炊、腳踩(揉捻)、壓簍、打包,打包后要隔一年才出茶。我記得曾經聽阿翁說過,“英記”一年要收大約60萬斤茶葉。六堡茶產業最興旺是上世紀二三十年代,當時許多兩廣人到東南亞開采錫礦,對六堡茶需求量大。那時候,六堡鎮里收茶的量很大,有多少要多少。但1944年日本人入侵梧州后,六堡茶生意就蕭條了。

以前,“英記”每次收茶都要臨時雇傭十來個工人,負責炊蒸茶葉和壓簍。合口碼頭邊上以前有個茶亭,占地有200多平方米,騎樓結構,專門用來篩茶和存放茶葉。當初茶亭是鎮上其他幾個茶商一起建的,后來被我阿翁收購了。

茶莊收茶后用船外運銷售,為此,“英記”和“永記”各自買了一艘船。當時,六堡鎮上的茶莊一共有三艘船,其他的都是租別人的船。除了船以外,還有竹木排也參與茶葉外運。運茶船從六堡出發,到了廣東江口之后,就由我阿翁的大哥接應。當時,我阿翁的大哥管理廣東郁南那邊的鋪面,茶葉到那里中轉后就下廣州。六堡的尖頭船到了郁南后,要換裝大船,否則很難經過肇慶峽,肇慶峽的水很急,比較兇險。茶葉到了廣州,就由梁福接手。梁福和我阿翁的交情很好,素有生意來往。梁福既在六堡開有茶莊,也經常跑廣州運營接茶業務,再把收到的茶交給香港經銷。“英記”收茶后,開始時都是發到廣州交給梁福經銷,后來做到一定規模了,自己也做起面向東南亞地區的外銷生意了。

“交易時多是以物換物”

講述人:

蔣永春(65歲,現在蒼梧縣六堡鎮經營茶莊,祖父曾是“源盛”茶莊的伙計)

我阿翁(爺爺)蔣觀田1901年出生,是六堡鎮臘垌(當地又稱為“獵垌”)人。上世紀三四十年代,他先后在“源盛”、“英記”和“永記”茶莊做過長工,其中在“源盛”茶莊做的時間最長。“源盛”茶莊是蘇柏剛家族開設的。

聽我阿翁講,以前六堡鎮上的茶莊是根據季節請工人的,發船運茶時會臨時雇傭比較多的工人,有的負責收茶打包,有的負責搬運。如果閑時,則每個茶莊只有一兩名長工,負責制茶和管理店鋪。那些從廣東來的茶莊老板多是常駐六堡的,家眷也帶來六堡。有些茶莊的老板不在六堡,但也委托其他茶莊幫忙收茶,或派出“二皮”(高級伙計)在六堡鎮里設置收茶的代理點,所以六堡鎮最高峰的時候有二三十家茶莊在收茶。

當時,我阿翁是采茶戲的師傅,經常拉二胡。六堡鎮上的茶莊老板們沒什么消遣,都比較愛聽戲曲,所以經常邀請我阿翁去演奏幾曲。那時,我阿翁較受蘇柏剛賞識。

我阿翁在“源盛”茶莊干活時,“源盛”茶莊只收干茶,收了就放在茶亭倉庫里。當要起運的時候,茶莊的伙計會將收來的茶再蒸一次,蒸軟了就壓簍裝船,從合口碼頭運出廣州。當時六堡鎮里較大的茶莊已經有“源盛”、“文記”、“英記”、“永記”等六七家。我阿翁主要幫茶莊裝簍和壓餅。聽我阿翁說,每次等到收上來的茶葉有一兩千斤了,就用木甑蒸壓,蒸軟了再用大簍壓裝。當時,大多數茶簍都由臘垌村民編織,一簍可以裝上百斤茶葉,裝滿茶葉的茶簍需要兩個人合力才能抬上合口碼頭的船排。那種裝茶的大竹簍,臘垌村每年要編織一兩千個。

那時候六堡鎮里茶莊收的茶大多是中茶,即一芽帶四五葉的茶葉。茶谷(一芽一葉的高等級茶葉)產量很少,茶農一般將其留在家里作為藥用,用來治小孩肚子疼,發燒發冷等。茶莊老板收到茶谷,一般都拿來送禮或自己喝。

上世紀三四十年代,六堡鎮上的茶莊收茶每斤價格約為東銀1 毫。因為茶價偏低,所以茶農到茶莊交易時更多是“以物換物”。以前的茶莊既收購茶葉,也經營日用雜貨。因此,茶農賣了茶葉后,可根據自身家庭情況,換購與所賣茶葉等價的商品。 |