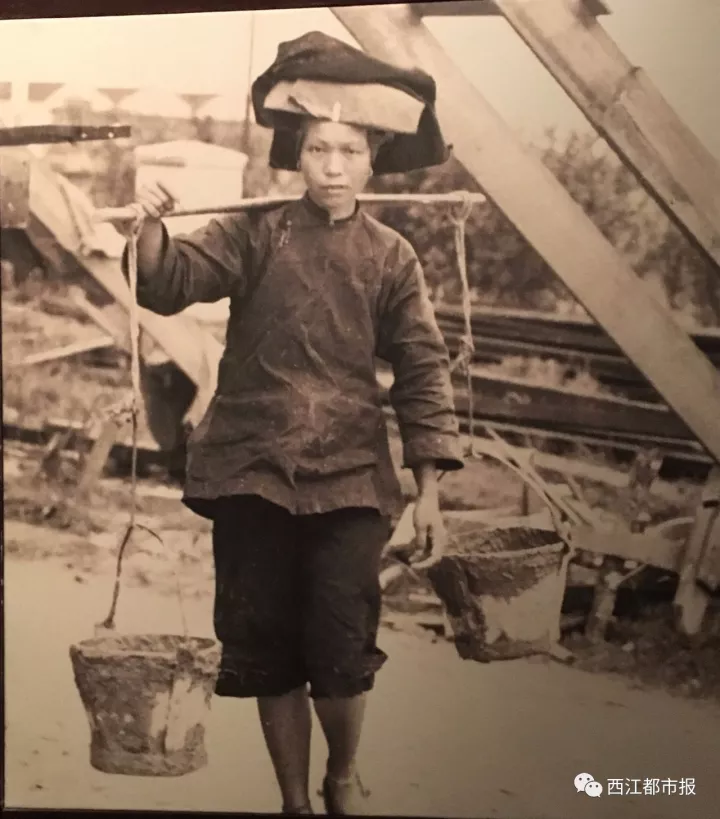

新加坡的廣珍茶莊已有82年的歷史,其創立至今一直經銷六堡茶。茶莊開業不久,一些做建筑工等體力活的“紅頭巾”陸續前來購買六堡茶。漸漸地,這個以廣東籍華工為主的女工群體,就成了早期廣珍茶莊的主要消費者。2017年9月8日,茶莊負責人劉秀鳳接受采訪時說:“以前,我們的六堡茶很多都是賣給‘紅頭巾’的。現在,她們的后人依然是我們的顧客。”

上世紀三四十年代,新加坡的“紅頭巾”(新加坡牛車水原貌館收藏)蘇愛清翻拍

進入20世紀,東南亞的開發邁入新的階段,城市和港口建設快速推進,新加坡、檳城、吉隆坡、雅加達等港口發展速度越來越快,許多華工參與其中。20世紀20年代開始的第二次華工“下南洋”高潮,使得大量華人進入到東南亞各地的城鎮中經商、務工、定居,這些城鎮也形成了不斷拓展的華人社區。當時,六堡茶隨這些華人的腳步進入到城鎮里,進入到居民的日常生活當中。1940年編修的《廣西年鑒》統計數據顯示,1935年,廣西出口的茶葉達到1128.95噸,其中很大一部分是銷往東南亞地區的六堡茶。

二十年轉眼過去,六堡茶在東南亞華人生活中的使用繼續深化。馬來西亞廣西總會總秘書鄧宏智祖籍梧州岑溪,他介紹,20世紀40年代,他的爺爺從中國來到馬來西亞森美蘭州的馬口,在一個橡膠園里當割膠工,養成了每天用一個鋁罐悶泡六堡茶飲用的生活習慣,并一直堅持到其晚年。

1941年底爆發的太平洋戰爭摧毀了東南亞的社會穩定和經濟發展,當地華人群體生活一片暗淡,六堡茶在東南亞的消費市場一度一蹶不振。幸好,這種狀況僅持續了十年左右。

1950年以后,東南亞地區的經濟社會得到恢復發展。此時,中國的茶葉購銷政策雖然發生了巨變,但由于六堡茶被列為特種茶供出口創匯,因此面向東南亞的出口沒有受到指定限制,“茶船古道”又開始提速向東南亞延伸。廣西收購用于出口的六堡茶從1953年的510噸提升到了1956年的3120噸。

時代的鐘擺蕩入20世紀60年代后,六堡茶在東南亞的消費市場不斷發生變化。印尼市場的驟然缺失,把六堡茶對東南亞的輸出壓縮到了新加坡和馬來西亞兩地。但因六堡茶已經成為當地居民的日常生活用茶,這一時期新馬地區的六堡茶需求量不減反增。

“20世紀六七十年代,新加坡街頭到處是小食鋪,由于六堡茶價格低廉,這些小食鋪都會準備一大壺六堡茶給食客們免費飲用,因此六堡茶在新加坡的使用量很大。”新加坡白春新茶莊負責人白進火接受采訪時說,“當時,很多茶莊茶行都會購進六堡茶備售。”

這一時期,東南亞經濟發展迅速,除了小食鋪外,大大小小的茶餐廳和茶樓酒樓也如雨后春筍般在新馬地區涌現,大量地消費六堡茶。“以前,我們進口的一級茶主要供應門市、高級酒樓、餐館、雜貨店等。”馬來西亞廣匯豐茶行有限公司的執行董事劉偉才說,在茶樓酒樓等高端消費場所,等級較高的六堡茶被作為高檔茶使用。

不僅如此,在新馬地區的華人家庭,六堡茶還成為與柴米油鹽并列的家常用品,除了茶莊茶行外,香火店、海味店、雜貨店也都有售。馬六甲的六堡茶愛好者蔡玉芳說:“普通居民的敬神茶和寺廟做法事用的還愿茶包,都會使用六堡茶。”

如今的馬六甲河只通行游船

中國內地出口的六堡茶已經滿足不了新馬地區的需求,香港茶商們看準時機,從中國內地進口青毛茶,或從泰國、越南、緬甸和印尼等地采購大葉種的毛茶,將其制成六堡茶銷往東南亞。這些“港產六堡茶”迎合了東南亞華人的口味,風行一時,而且等級較低的“港產六堡茶”在東南亞占據了相當大的市場份額,以至于在小食店、小茶樓、小餐館等低端消費市場,“大葉”一度成為六堡茶的代名詞。