采寫:西江都市報記者 蘇愛清 楊麥 龍天傳 攝影:西江都市報記者 蘇愛清(除署名外) 一葉孤舟渡重洋,死生茫茫兩不知。當無數華工帶著希冀與彷徨,登上“下南洋”的船舶時,他們不會想到,一條六堡茶向境外輸出的線路會因此開啟;他們更不會想到,在以后的歲月中,六堡茶產業的發展、變革與影響都與這段歷史息息相關。

在過去的一百多年中,六堡茶借助“茶船古道”境外延伸線向外持續輸出,滲透到港澳地區與東南亞國家消費者的生活當中。穿越歲月的煙云,有形的“古道”與無形的“心路”交織,演繹著人情、世風、茶事的滄桑。

天色已暗,歸航的漁船停泊在香港避風塘港灣里。

藥店曾賣六堡茶

林傾強是馬來西亞的一名茶商,從1997年開始,他大量收藏陳年六堡茶,一有空就在怡保、檳城、吉隆坡等地尋覓。除了茶莊外,他更多是到日雜店、藥材鋪搜羅六堡茶。2017年9月11日,林傾強憶述當年尋茶經歷時說:“馬來西亞的華人在日常品飲、祭祖拜神、養生保健時都會用到六堡茶,有的人甚至把六堡茶當藥用,所以,許多日雜店、藥材鋪都經銷六堡茶。”

馬來西亞霹靂州怡保市永寧藥行在銷售藥品的同時,也銷售六堡茶等茶葉。

在東南亞,六堡茶是華工必備飲品和基礎保健品,這種文化觀念深深植根于當地消費人群的意識之中。因此,許多華工離開原工作區域后,往往會把喝六堡茶的習慣帶到新的生活環境中,使六堡茶成為其家庭生活中不可替代的一部分。 馬六甲培風中學教師黃俊慶今年只有30歲,但與六堡茶結緣已有20多年。在20世紀30年代,黃俊慶的爺爺從中國廣東到馬來西亞雪蘭莪州的錫礦做工,當時,礦上都會備好六堡茶供礦工們飲用,以解暑祛濕。后來,黃俊慶的爺爺離開了礦區,但飲用六堡茶的習慣卻保留了下來。黃俊慶說:“爺爺認為六堡茶既解暑又便宜,每天都會在家里泡上一大壺,讓家里人一起飲用,所以我從小就喝六堡茶。” 事實上,因為認可六堡茶的保健功能,東南亞許多華人都是“好而不貴”的六堡茶的擁躉。

印尼以前的華人藥店(印尼客家博物館收藏)蘇愛清翻拍

肉骨茶是東南亞華人喜愛的一種食品,那是用藥材熬煮的帶湯排骨再配上飲用的茶。在馬來西亞的馬六甲市走上一遭,不時能看到生意興隆的肉骨茶店。“為了彌補體力消耗和強身健體,馬來西亞許多工人都喜歡大量食用肉類和滋補藥材。”2017年9月10日,在馬六甲經營旅宿業的黃崇俽介紹,大量攝入肉類,使當地人不得不飲用消滯的茶品,價錢便宜的六堡茶因此備受歡迎。 保健和便宜,這兩個鮮明的特點,使六堡茶在東南亞得到廣泛應用,品飲、養生、怡情乃至拜祭供奉,不一而足。

印尼以前的華人雜貨小販(印尼客家博物館收藏)蘇愛清翻拍

六堡茶在融入東南亞華人生活的同時,也營造了別具特色的營銷方式:因為購買者眾,茶莊、日雜店、海味行、藥材鋪等店鋪紛紛經營六堡茶;街頭巷尾隨處可以購茶,加上大多數消費者收入不高,“少量購買”成為當地購茶的又一特點,每次只買一二兩茶的消費者比比皆是;茶葉售價低,消費者單次購買量又少,馬來西亞不少店鋪因此不愿對茶葉稱重,而是大致掂一下分量,就把茶葉分裝成小包。馬六甲的六堡茶愛好者蔡玉芳說:“這種經營方式在馬六甲一直持續到2000年前后。” 當年銷售靠出口 第二次世界大戰期間,六堡茶的出口量銳減,梧州市蒼梧縣六堡鎮的茶葉產量也跌入低谷。1945年修撰的《廣西農業通訊》稱,“抗日戰爭時(六堡茶)外銷日減,每年平均產茶1500擔(75噸)左右”。 雖說往事如煙,但大量歷史資料定格下這樣的事實:不僅是抗日戰爭期間,在2005年以前,六堡茶在境外的銷售,都是左右其產量的關鍵因素。

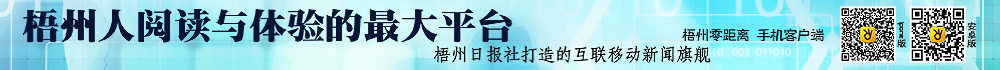

晚清時期,制茶工人在加工出口的茶葉,這些茶葉經港澳地區出口。(澳門茶文化館收藏)蘇愛清翻拍

從19世紀中期開始,港澳地區的發展及華工“下南洋”風潮的興起,使六堡茶有了通過“茶船古道”向境外輸出的契機。但是,此時的港澳地區人口總量還很小,“下南洋”謀生的華工隨身攜帶的茶葉也有限,因此,六堡茶輸出數量并不算多,其對六堡鎮茶葉生產的影響也就不大。據《六堡鄉志撰編》記載,1861年,六堡鎮的茶葉產出與其他山貨相比未處于絕對優勢。 此后,隨著港澳地區的發展,以及面向南洋地區的茶葉貿易興起,六堡茶的產出被不斷推高。 1945年編修的《廣西農業通訊》記載,20世紀初期,“六堡茶當收成時……年產約50萬斤。”20世紀20年代后,第二次華工“下南洋”風潮掀起,更使六堡茶的產量大幅提升。20世紀50年代中期后,隨著港澳地區人口的躍式增長,以及東南亞地區錫礦開發新高潮的到來,六堡茶的產出達到了一個新高度。此時的六堡茶主要用于外貿出口創匯,除了梧州加大生產力度外,廣西的橫縣、靈山、桂林等地也都開辦茶廠生產六堡茶,以滿足出口需求。《廣西通志·供銷社志》援引的統計數據顯示,20世紀六七十年代,廣西每年出口的六堡茶類茶葉都超過1000噸。 出口,曾經是六堡茶銷售的主要途徑,因此,境外消費的持續走高,讓境內的六堡茶生產也一片興旺。梧州市蒼梧縣科委于1982年春編寫的《全區茶葉栽培加工技術經驗交流會匯報提綱》中稱,“1979年全縣收購毛茶2527擔……每年出口六堡成品茶2000多擔”。 然而,令人嘆息的是,受多種因素影響,六堡茶出口量在20世紀90年代后再次銳減,導致橫縣、靈山、桂林等地的茶廠退出了六堡茶生產領域。 2010年過后,境外消費市場逐步恢復,重新拉升六堡茶的出口量。只是,相比日益興盛的境內消費市場,六堡茶在境外的銷量依然顯得不足。梧州市農委的統計數據顯示,2016年梧州六堡茶產量達到1.12萬噸,而梧州海關的統計數據顯示,2016年梧州的六堡茶類茶葉出口只有1000噸左右。 制作工藝有變化 境外的需求推高了六堡茶的出口,壯大了六堡茶產業,同時也推動著六堡茶制作工藝不斷改進。 據《廣西特產物品志略》記載,歷史上,早期的六堡茶使用新鮮茶葉,經過殺青、初揉、堆悶、復揉、干燥等工藝制作而成,但這只是初制茶葉。隨著境外市場的開拓,六堡茶需要使用船只沿著“茶船古道”延伸線向外運輸,于是,六堡茶區的制茶師傅研究出了一套精制工藝,即是將初制的青毛茶作為原料,經過分揀后按照不同等級進行拼配,再進行渥堆,然后多次蒸焗后壓笠。這種傳統精制技術,讓壓在竹籮里的六堡茶既便于運輸,又經得起時間陳化,適合船運需求。《廣西農業通訊》稱,這種技術在20世紀30年代就已成為六堡茶精制的標準工藝。 但是,在戰爭沖擊下,20世紀40年代后期,梧州生產的六堡茶質量大跌。撰寫于1952年的《蒼梧縣茶葉產區工作總結》稱,“自抗戰勝利后商人唯利是圖,隨意壓低茶價,制假、沖砂發水,無所不為,影響六堡茶葉之聲譽”。此時,輸出到香港的六堡茶,湯色和口感都很差,茶樓酒樓使用后覺得不滿意,于是改為購進其他品種的茶葉。 為了扭轉銷售困局,香港的茶商組織制茶師傅反復試驗,終于發現改進的訣竅:將購進的青毛茶或劣質六堡茶堆在一起,用濕毛巾捂住發酵一段時間,接著放進潮濕的倉庫,過了一些時日后,再轉到干燥的倉庫里陳化。加工過的六堡茶,在“濕倉味”完全散去后,湯色和口感都相當濃厚。采用這種方式加工六堡茶,既能使茶葉達到茶樓酒樓的使用要求,又沒有增加太多的成本,于是,香港的茶商紛紛使用這種方式加工六堡茶。

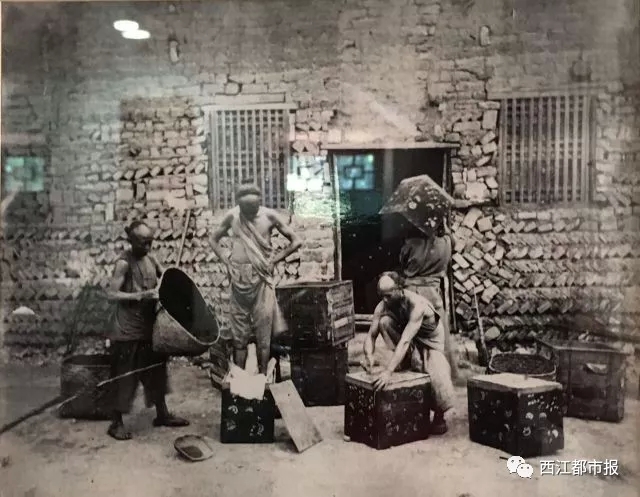

1971年,香港酒樓工會舉辦學習班。網友提供

當時,廣西產的六堡茶由廣東茶葉進出口公司代為出口,廣東茶葉進出口公司將香港茶商的這套工藝用于加工出口的六堡茶,并將香港市場的意見反饋給廣西方面。“獲知這個情況后,廣西外經貿局就組織梧州茶廠和橫縣茶廠的技術人員到廣州觀摩,回來后再研究完善。1956年左右,廣西終于研發出一套冷水發酵精制技術,即將青毛茶經過分揀、拼配后渥堆潑水發酵,然后蒸壓入笠,再在干燥通風的倉庫里晾置干透,最后入洞穴陳化成茶。”曾任橫縣茶廠廠長的黃錦河在接受采訪時說,“這種現代精制技術成型后,梧州茶廠、橫縣茶廠、靈山茶廠、桂林茶廠都用來加工生產六堡茶。”直至今日,很多六堡茶生產企業仍然使用這種技術。 除了技術應用,境外的消費者還是六堡茶工藝改進的試金石。20世紀70年代中期,廣西各地都有茶企生產六堡茶,產品質量參差不齊,對出口造成影響。曾在中國土產畜產進出口總公司梧州茶葉支公司任職的呂蘇蝦說,當時,公司為了摸清境外客戶的需求,專門請來20多個來自香港地區和馬來西亞的茶商、茶客,讓他們品飲公司經銷的各種六堡茶,從而確定適合境外市場的品種與工藝。經過此番遴選,出口到境外的六堡茶更受歡迎了。 港產茶葉亦升級 在“茶船古道”的延伸線路上,交流永遠不會是單向的,工藝技術的應用就是如此。 20世紀50年代中期以后,經過反復研發完善,業已成熟的冷水發酵技術廣泛應用于廣西各地的六堡茶生產企業當中,但此時,廣西生產的六堡茶產量仍然未能滿足境外市場的需求。港澳地區的茶商紛紛借鑒這種冷水發酵工藝,升級改進自己的制茶技術,然后大量購進“桂青”“粵青”等青毛茶,以及越南、緬甸、泰國、印尼等國家的毛茶,使用改進后的工藝技術制成六堡茶。20世紀50年代后期至90年代早期,很多“港產六堡茶”的生產都使用這套技術。 在香港的西九龍,至今仍保留著一些由茶商購置或租賃的舊“唐樓”、舊倉庫,香港老茶人黃新現今儲存陳茶的倉庫就在這一帶,當年,他與哥哥成立的“榮發號”茶行也在這里制作六堡茶。黃新說,這些舊“唐樓”、舊工廈倉庫的底層或地下室都很潮濕悶熱,用于制作六堡茶,能收到與冷水發酵相近的“濕倉發酵”效果,因此,20世紀60年代至80年代,許多香港的制茶師傅就是在這些地方生產六堡茶。

黃新在陰暗的倉庫里整理陳年六堡茶。

黃新的倉庫里仍貯存著不少老茶。

六堡茶的發酵技術還被應用于境外其他茶類茶葉的生產當中。澳門華聯茶葉公司成立于1965年,在公司成立之前,其負責人曾志揮頻頻來到內地,了解生產情況,學習制茶技藝。在一次外貿交易會上,曾志揮邂逅了梧州的冼師傅,學習到六堡茶制作技術。沒想到,這次學習竟成了曾志揮極其難忘的一段經歷。20世紀六七十年代,因當時六堡茶供不應求,華聯茶葉公司也加工制作六堡茶。“公司生產的是后發酵茶,陳化時間不需要太長,很快就能供應市場。我們能掌握發酵制作工藝,全靠冼師傅當年的指點。”曾志揮說,這種發酵制作工藝,后來被華聯茶葉公司應用于普洱茶熟茶的批量生產。 “公司邀請境外消費者來梧品評六堡茶” 講述人:呂蘇蝦(70歲,梧州中茶茶業有限公司退休職工,現居中國梧州市) 1970年,經梧州出口到港澳地區和東南亞的茶葉以青毛茶為主,六堡茶(指采用傳統蒸壓技術制作的精制六堡茶)所占比例不大,其中六堡茶主要由橫縣茶廠和梧州茶廠生產。 我記得當時義安茶行樓上有家“聯興隆”,專門收購青毛茶然后加工成六堡茶,我們出口到香港的“桂青”大部分都賣到了他們那里,“慎昌”“四金錢”等牌子都是這個茶莊生產的。還有“長洲福華”,不僅用我們的青毛茶,還進口其他地方的青毛茶,專門制作高級的普洱茶和六堡茶。 直到1973年,徐福祥(廣東茶葉進出口公司駐香港的經理)認為我們茶葉這塊業務利潤很低,就提出如果我們不改進業務,仍局限于生產青毛茶的話,就停止給我們銷茶指標,同時也不提供相應的倉庫支持。于是我們就想辦法提高六堡茶的產量,加大橫縣、梧州、桂林等幾家茶廠的訂單,又在梧州茶廠的山上建了一個三四百平方米的倉庫。當時,香港的茶樓缺少散茶,我們就讓各個加工廠把六堡茶做成散茶。在當時出口的標準里,六堡茶是緊壓的籮裝茶,普洱茶是散茶,我們最初把生產出來的散茶叫做“舊茶”,但廣東公司不同意廣西公司用這個名稱,怕出口的時候擠占普洱茶的市場。1975年,經過北京總部協調,我們這些散茶被定名為“陳茶”。也是從那一年開始,梧州正式生產出口廣西陳茶,而土畜產進出口公司梧州茶葉分公司自己的加工廠也在那一年開始生產六堡茶。

記者采訪呂蘇蝦(右二)。龍天傳 攝

以前,梧州出口香港的六堡茶(指采用傳統蒸壓技術制作的精制六堡茶)主要交易對象是“永生祥”。1975年后,廣西陳茶開始出口香港,就增加了不少買家,業務開展也上了軌道。陳茶與原來出口的六堡茶和“桂青”不同的地方,就是把茶葉加工至湯色紅濃,外形是散茶,所以,陳茶又被叫做“散六堡”。當時,生產廣西陳茶的有好幾家茶廠,我們發覺每家茶廠的生產標準都不一樣,而海外消費者對部分加工廠的產品口味不認同。為了解決這個問題,我們特意從香港地區和東南亞邀請了十多名消費者代表來梧州座談,由每個加工廠提供兩個陳茶樣本給代表們品飲和評定,最后選出一款大家普遍認可的產品,然后各個加工廠就按照這個產品作為標準進行生產。 當時,廣西陳茶比云南普洱茶的質量還要好。我們的陳茶出口到香港后,當地茶莊都是用來做拼配茶。茶莊老板會根據買家的口味需求,拼配出相應口感。我們生產的廣西“陳茶”由于湯色佳、條形好而備受香港茶莊老板的青睞。 從20世紀60年代到90年代,梧州六堡茶出口的包裝是壓入一個大竹籮的,每籮大約重50公斤。而廣西陳茶和青毛茶都是散茶,起初是用草席包裝,然后升級到用麻包,最后用編織袋包裝,每包重量也是50公斤左右。我們出口的六堡茶(指采用傳統蒸壓技術制作的精制六堡茶)分為五級,陳茶分級就更加細,青毛茶則分為上中下三級。20世紀七八十年代,梧州出口到馬來西亞的六堡茶每噸大約是1800美元,到了20世紀80年代中后期,梧州出口到日本的六堡茶價格最高,每噸大約要2200美元至2500美元。 “馬來西亞許多日雜店藥材鋪都經銷六堡茶” 講述人:林傾強(38歲,馬來西亞九牧有限公司茶商,現住馬來西亞吉隆坡) 我的祖輩是福建人,家里一直有喝茶的傳統。我最早是喝凍頂烏龍的,后來改喝普洱茶。因為普洱茶價格突飛猛漲,我就選擇品質好而價格不貴的六堡茶作為日常飲用茶。在我看來,六堡茶最佳的沖泡方式是拿一個大壺來悶泡,直至它的陳味完全釋放。

馬來西亞客商林傾強(中)向記者介紹其收藏和經銷六堡茶的故事。

20世紀90年代,中國盛吹陳年普洱茶收藏風,陳年普洱茶的價格不斷飆升,拉高了同屬黑茶的陳年六堡茶的價格。馬來西亞是東南亞國家中進口六堡茶最多的,那時許多六堡茶因為礦山倒閉、銷售不暢而積壓下來,成為陳茶。1997年,嗅到其中的商機,我開始收藏和銷售陳年六堡茶。只要一有空,我就在怡保、檳城、吉隆坡等以往礦區較密集或廣府人聚居較多的區域尋覓,一些邊遠地區的店鋪更是我尋覓的重點,因為這些店鋪信息或銷售渠道相對不暢,貯存的陳茶也會更多。2006年,我在怡保曾收藏到一款20世紀五六十年代生產的“老六堡”,那款六堡茶口感很好,品嘗時會有“咖啡味”。我記得當時收藏時,這款“老六堡”價格每公斤不過3000元(馬來西亞林吉特,下同),現在已升至每公斤30000元。 除了茶莊外,我更多的是到日雜店、藥材鋪、海鮮鋪等店鋪搜羅陳年六堡茶,因為馬來西亞華人在日常品飲、祭祖拜神、養生保健時都會用到六堡茶,有的人甚至把六堡茶當作藥用,所以許多日雜店、藥材鋪都經銷六堡茶。 “馬六甲很多人吃‘肉骨茶’時配六堡茶” 講述人:黃崇俽(35歲,從事醬料和旅宿生意,現居馬來西亞馬六甲市) 當年來到馬來西亞的華人很多都是當苦力,他們幫貨船卸貨或到倉庫辦貨的時候,見到灑落地上的藥材覺得可惜,都會將它們撿回家。因為這些苦力消耗體力較大,就要吃很多肉食補充能量,于是他們就把帶回家的藥材倒進鍋里一起煮。這樣的話,藥材中的藥性就能和肉食更好地結合起來。為了彌補體力消耗和強身健體,馬來西亞許多工人都喜歡這樣大量食用肉類和滋補藥材,但是長期大量這樣食用的話,又太油膩、難消化,于是他們吃的時候會配上一杯茶,借以消食化滯。最后,這種吃法就成了很出名的“肉骨茶”,其實就是肉骨頭配茶。

馬來西亞的肉骨茶店。

在不同的地方,針對不同的人群,“肉骨茶”的茶水配搭各有不同,福建人吃“肉骨茶”喜歡喝烏龍茶,也有些人喜歡喝冰紅茶,而在馬六甲,因為以前吃“肉骨茶”的都是社會底層的工人,喝的茶也要是最便宜的,所以很多工人吃“肉骨茶”的時候都配搭六堡茶。 “馬來西亞以前很多店賣六堡茶” 講述人:蔡玉芳(53歲,六堡茶愛好者,現居馬來西亞馬六甲市) 我原來住在馬來西亞霹靂州怡保市,1988年遷來馬六甲州馬六甲市生活。那時,馬來西亞賣六堡茶的店鋪很多,除了專門的茶莊茶行外,藥材鋪、香火店、海味店、雜貨鋪都有六堡茶出售。因為購買方便,很多普通市民都買六堡茶,但量不會多,直到20世紀90年代,一般市民每次買茶葉數額也就兩三元(馬來西亞林吉特,下同)。 以前,六堡茶在馬來西亞的售價很便宜,20世紀八九十年代,一包茶就賣一兩元,有的甚至一包茶才賣五角錢到一元。因為茶葉便宜,有的商家干脆將它作為購物的額外贈品,如買20元的商品送一盒茶葉。我還記得,馬來西亞的寶蘭公司曾生產醬油,有一段時間,寶蘭公司賣醬油還附贈六堡茶。 以前,正因六堡茶在馬來西亞賣價便宜,所以六堡茶是最普通的茶,不僅礦工喝,很多普通市民也喝,甚至普通市民家的敬神茶和寺廟做法事用的還愿茶包,都使用六堡茶。由于敬神每次的用茶量不大,馬來西亞一些店鋪還推出過小包裝的六堡茶,每包可分作兩次使用,售價就是一兩角錢。 受普洱茶價格上漲因素影響,2000年左右,馬來西亞一些原來喝普洱茶的市民紛紛改喝六堡茶,這些市民也越來越注重六堡茶的品質,有的人還陸續收藏陳年六堡茶,好的六堡茶價格開始上漲。到了2003年,每斤六堡茶的售價就升到十二三元了。 “很多香港茶商在香港建倉制茶” 講述人:鄭永琨(73歲,香港永生祥茶行有限公司會計經理,現居中國香港)

司徒法和鄭永琨(右)向記者介紹“永生祥”的銷售情況。龍天傳 攝

20世紀80年代后期,茶樓酒樓使用六堡茶的量逐漸減少,很多客戶反映內地出口的六堡茶口感變了,不像原來的六堡茶。“廣生祥”的六堡茶訂單也不斷減少,但整個市場需求還在那里,于是就有很多香港茶商在香港建倉制茶。當時西九龍那邊的地勢是斜坡,那里的街道一級比一級高,那里的工業大廈最底層的商鋪都深入下一級街道,幾乎相當于地下室,既潮濕,又悶熱。這種商鋪只有兩類人會買:第一種是做陶瓷生意的商人,第二種就是做茶葉生意的商人。做茶葉生意的商人,無論是做六堡茶還是做普洱茶,都會叫制茶師傅將加工好的茶葉放入這些地下商鋪,因為里面的環境溫熱潮濕,利于茶葉加速發酵,他們認為這樣做出來的六堡茶陳味更足,口感更醇滑。這些六堡茶和普洱茶都叫做“香港倉”。 “我向梧州的冼師傅學習六堡茶制作技術” 講述人:曾志揮 (81歲,曾任澳門華聯茶業公司負責人,現居中國澳門) 20世紀60年代中期,中國為了開拓茶葉出口渠道,就讓南光公司在澳門找一個進口代理商,南光公司找上了我。我知道,在我之前,幾個“先吃螃蟹者”已經失敗了,所以,在決定接下這個代理權之前,我研究過別人做茶葉代理商失敗的原因,發現主要有兩點:一是經濟實力不足,因為做茶葉生意不僅要積壓資金,還要有獨立倉庫,否則茶葉就會吸收其他貨物的氣味;二是研究市場不透,對茶的知識掌握不多。

記者在采訪曾志揮(左一)。

為此,我做好了充足的前期工作。我把做茶葉生意的想法告訴父親,并希望他能夠在倉儲方面提供支持。父親對我的想法很贊同,并當即決定給我提供七間倉庫。如此一來,我就有了發展茶葉生意的硬條件。 與此同時,我認真學習茶葉知識,除到一些茶廠參觀外,還利用參加廣交會的機會,到茶葉進出口公司向別人請教,包括了解茶葉的品種、采摘的次數、制茶的知識等。我有一個師傅就是梧州的,姓冼,具體什么名字我不記得了。冼師傅以前在茶葉進出口公司任職,提及他,很多老外貿都說有印象。在廣交會上,我就向冼師傅學習了六堡茶制作技術。 1965年,我集合了四家商家共同做茶。其中新華公司是豆類制品的經銷商,德就公司是紙制品的經銷商,協和公司是玻璃器皿和糧食的經銷商,成和公司是糖果餅干的經銷商,還有我們大昌酒業,每家出資兩萬元(澳門幣,下同),聯合組建了華聯茶業公司經銷茶葉。當時在公司里,我負責管理財務,總經理由德就公司的梁先生擔任。 我父親給我的倉庫都很干燥,我還缺一個發酵倉。1965年,我計劃搞一個發酵倉。這個倉必須向西,而且是位于斜坡下,因為太陽一照,倉庫水汽就會蒸發,這樣條件的倉庫里面的濕度和溫度才會合適。后來,我看中了澳門一個樓盤的地庫,那里適合做發酵倉。當時,這個樓盤的負責人資金不足,我就借錢給他發展,條件是他要在這個樓盤里給我建一個入地三米半深、挑高兩米的地庫。最終,我就有了一個恒溫恒濕、冬暖夏涼的貨倉,用來發酵茶葉。 “華聯”開始做茶葉生意的時候,就已經有梧州的船經香港運六堡茶來澳門了,停靠在南光碼頭。當時,一個月就會來一趟船,都是駁船。我記得,梧州船裝載的除了茶葉,還有柴炭、家禽等。當時,六堡茶運到南光碼頭后,我們會找苦力起貨運回自己的倉庫,每趟運茶大約300件,每件六堡茶都是30多公斤,后來有了散茶(廣西陳茶),一件有50公斤左右。當時,六堡茶到了澳門后,通常還要存放一段時間,因為茶葉太新,苦澀味比較明顯。當時梧州運來澳門的六堡茶有幾個等級,包括特級、一級、二級、三級、四級,五至六級的比較少。這些六堡茶運到澳門后不用再加工,而是直接進倉陳化,因為當時梧州的六堡茶以成品茶為主。梧州的茶廠將茶葉蒸過之后,趁水汽和溫度還沒揮發,就將茶葉壓入竹籮,從而困住茶葉的水分,讓它有濕度繼續發酵。 慢慢地,梧州六堡茶運來澳門后就很難賣得動了。當時真正的云南普洱茶很少,而梧州的六堡茶就供不應求,但梧州的六堡茶品質不穩定,有時候整籮六堡茶砍開來,中間部分還是水汪汪的,口感苦澀,這怎么賣呢?沒辦法,我們就自己制茶。因為我們有做酒廠的基礎,會發酵技術,而且懂得制茶技術,于是就做后發酵茶。我先搭建一個簡單的平臺,平臺下面是一個燒汽油的加熱器,上面放不銹鋼罐,一次可以蒸50公斤茶。發酵的時候,我們就將蒸好的茶葉裝入袋子包好,然后一包包疊起來,三天后就翻轉過來,七天后就可以松開袋口,再將茶放在干倉一段時間就可以賣了。用這樣的方式,我們四十天就可以做出六堡茶。當時,我們發茶只需要三個伙計,一個女工負責后勤,還有一個雜工,再加上我和兒子一起上陣,一天就能發一噸多茶葉。 我能熟練掌握六堡茶發酵制作工藝,可以說離不開冼師傅當年的指點。這種發酵制作工藝,后來也被“華聯”應用于普洱茶熟茶的批量生產。 “‘榮發號’在‘唐樓’制六堡茶” 講述人:黃新(85歲,香港制茶商,現住中國香港) 20世紀四五十年代的時候,我們制六堡茶是不會往上面潑水的,而是等它自然陳化,所以時間很長,往往要幾年才行。后來,我和別人合股,在泰國和越南開茶廠,嘗試做發酵茶,就是把毛茶配好后堆在一起,然后均勻潑水上去,加速它的發酵。不過,我們也要根據茶的質量來決定潑上去的水量,如果茶質幼嫩就不能潑水,因為茶質幼嫩會不受水,潑水上去的話,發酵溫度過高就會燒壞茶葉。在泰國制茶的時候,因為當地的茶樹很大很老,出產的茶青很粗,如果不加些水發酵就會很慢。但潑上去的水多了也不行,搞不好茶葉會發霉,我們一般都是按每五十公斤茶青潑三四斤水的方法來做。不過據我了解,當時香港還有其他茶商也用這種方法制作發酵茶。只是制茶的方法和我們不同,他們潑的水比較多,發酵得也比較深。 現在西九龍還有一些舊“唐樓”和舊倉庫,20世紀四五十年代的時候,我們家族也有一棟樓在那里,當時我們開辦了一個“榮發號”茶行,“榮發號”剛開始的時候也在那里制作六堡茶。這些舊“唐樓”、舊工廈倉庫的地層或地下室都很潮濕悶熱,用于發酵六堡茶,效果很好。因此,20世紀80年代以前,許多香港的制茶師傅就是在這些地方制作六堡茶。

這條小巷所在的區域里,以前有不少“港倉六堡茶”的生產作坊或倉庫,至今仍有兩家茶莊的倉庫設在巷子里。

|