采寫:西江都市報記者 蘇愛清 楊麥 龍天傳 攝影:西江都市報記者 蘇愛清(除署名外) 2017年9月9日下午,在新加坡牛車水北側,振瑞街一號大樓底層的73號鋪里,廣珍茶莊的負責人劉秀鳳就著一壺老茶,與老顧客羅小姐閑談。 新加坡著名的熟食中心就在茶莊附近,那里熙熙攘攘,但已有80多年歷史的廣珍茶莊卻是鬧中取靜,仿佛是滿室茶香隔斷了外界的喧囂。這里,過客不多,連光影離合的交替都格外柔和。顧客是老的,茶是老的,茶莊也是老的,在時光的倒影里,老店的從容與氣度在一片閑適中緩緩滲透出來。 或許,正是這一份閑適之氣,使廣珍茶莊在快節奏的時代中,始終堅守自己的經營之道。它也因此成為新加坡如今為數不多的傳統茶莊之一,更是當地保留至今的經營梧州六堡茶歷史最為悠久的“老字號”…… “廣府新客”愛“六堡” 新加坡,舊稱“石叻坡”,歷史上曾是東南亞的中心樞紐和重要華埠。據《東南亞概述》記載,1819年,英國占領新加坡后,積極推行自由貿易政策,使新加坡迅速成為自由貿易的國際港口。此后,大批華人遠渡重洋,來到此地謀生。 走進位于牛車水中心區的牛車水原貌館,當年華人到埠后的生活概貌,以及新加坡華人社會的發展歷程一目了然。如今,透過館內資料的介紹,我們依然可以感受到早期華人移民生活的艱辛。

新加坡牛車水原貌館還原的紅頭巾昔日的生活場景

19世紀,中國飽受自然災害的侵襲,加上社會長期動蕩,大量處于社會底層的群眾生活困苦,不得不冒險遠渡重洋,到南洋地區謀生,其中到達新加坡的華人被稱為“新客”。南來的“新客”逐年增加,使新加坡人口劇增。據館藏史料記載,1824年新加坡華人僅有3317人,到1901年已增至164041人,還不包括收留在合法“豬仔館”內暫時逗留的“新客”。 “新客”不斷增多,使其落腳點牛車水唐人街不斷擴展,逐漸形成了不同的聚居區:福建人沿亞逸街居住,潮州人多集中于馬真街一帶,而被稱之為“廣府人”的其他廣東人則居住在牛車水的中心地帶。

新加坡牛車水美食街

在眾多“廣府新客”中,有不少人下南洋時隨身攜帶了六堡茶。他們也成為新加坡第一代六堡茶的飲用者,當中有經商者,但更多的是普通華工。 路邊攤檔供“六堡” 假如說,開啟新加坡六堡茶飲用潮的是“廣府新客”,那么,從中國各地大量涌入新加坡的“新客”勞工,則讓這波飲用潮持續高漲。 在眾多的“新客”當中,無專業技能者占了多數。英國殖民政府1881年所作的人口普查顯示,當時新加坡約有3.7萬名華人男性移民,其中6000人是技工,還有1.1萬人經商,其他都是非技能勞工。

19世紀中葉到20世紀初,大批苦力遠渡重洋去到新加坡。他們一時沒找到買主,就會被安置到條件很差的苦力間居住。圖為新加坡寶塔街苦力間的苦力。蘇愛清翻拍

那些無一技之長的“新客”,基本上只能從事建筑、開礦、種植等體力活。干活辛苦且收入微薄的他們,一日三餐經常是在路邊最便宜的小食攤解決。因六堡茶價格低廉,且其消暑化濕的功效有助于人們調理水土不服,底層勞工就成了六堡茶在新加坡早期的主要消費群體。 白新春茶莊在新加坡已有90多年歷史,茶莊的現任老板白進火曾聽其祖父說過,以前新加坡牛車水有很多路邊小食攤檔,消費的對象就是當地華工。華工們每次進食后,都會隨手在攤子里接飲一碗免費供應的六堡茶,用以消滯化食。

1847年,英國繪測師湯申繪制了這幅牛車水華人區鳥瞰圖。由于“下南洋”到新加坡生活的華人不斷增長,幾十年后,牛車水發展成為一個“大坡“。(新加坡牛車水原貌館收藏)蘇愛清翻拍

進入20世紀初期,隨著中國放寬對婦女的出入境管制,大批華人女性也來到南洋謀生。由于缺乏技能,她們大多是充當家庭傭人,或到工廠和建筑工地里當工人。這些女工中有很大一部分來自廣東三水,由于她們喜歡戴紅色的頭巾,把積攢下來的錢財和貴重物品隨身藏在頭巾里,因此在新加坡當地被稱為“紅頭巾”。 因為長時間在烈日下勞作,需要補充大量水分,“紅頭巾”們每天上工之前,都喜歡用暖水瓶悶一壺茶水帶去飲用,而價格低廉的六堡茶自然成為她們的首選。

詠春園是新加坡的傳統茶樓,茶樓里曾供應六堡茶。蘇愛清翻拍

創立于1935年的廣珍茶莊,開業之初就以梧州生產的六堡茶作為主要經銷品種。在很長一段時間內,“紅頭巾”等體力勞動者都是廣珍茶莊的忠實顧客。“許多‘紅頭巾’都喜歡飲用六堡茶,這種飲茶習慣也影響了她們的家人。”2017年9月9日,劉秀鳳接受采訪時說,“直到現在,來廣珍茶莊買六堡茶的老顧客里,還有很多是‘紅頭巾’的后代。” 旺盛的需求激發了銷售的熱情,20世紀二三十年代,大量六堡茶從梧州運來,不斷融入新加坡的茶葉市場。據白進火憶述,以前在新加坡的兩廣人愛喝普洱茶和六堡茶,福建人則主要喝烏龍茶,所以當時的茶莊茶行都兼營這兩類茶。 消費主力是茶樓 創辦于1970年前后的新加坡安發行茶莊有限公司,創立之初就以批發作為經營方向,而其主要客戶就是如雨后春筍般涌現的酒樓茶樓。 創立于1974年的紅星酒樓,曾是“安發行”和廣珍茶莊的客戶。今年78歲的酒樓董事總經理許國威接受采訪時說,不僅紅星酒樓創立時使用六堡茶,當時許多傳統的茶樓酒樓也使用六堡茶。 從20世紀60年代起,新加坡經濟快速發展,當地消費逐步興旺。那時候,當地的茶樓酒樓逐漸增多,小食攤檔慢慢減少,六堡茶的消費主力逐漸轉移為茶樓酒樓。與此同時,六堡茶在當地的零售也呈現增長勢頭。“新加坡的茶行幾乎家家都會購進一些六堡茶備售,碰上缺貨,同行之間還會相互拆借銷售。”白進火說。 不過,新加坡經銷六堡茶的茶行雖然不少,但進口經銷商卻不多。“20世紀80年代以前,新加坡只有廣珍茶莊和廈門信局兩家茶企專門進口經銷中國大陸的六堡茶。”新加坡茶葉進出口商會會長、南苑茶莊(私人)有限公司董事經理魏榮南接受采訪時坦陳,“南苑”以前銷售的梧州六堡茶多是從廣珍茶莊進貨。

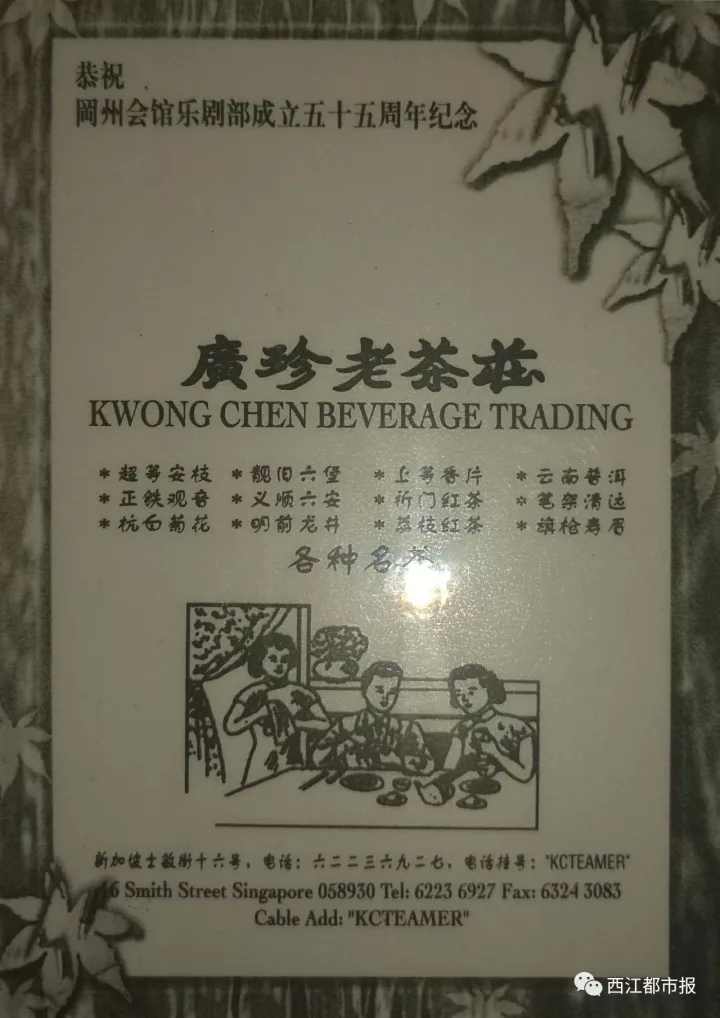

廣珍茶莊以前的宣傳單

由于需求量大,在中國大陸出口的六堡茶旺銷的同時,香港茶商生產的六堡茶在當地也有很大的市場,安發行茶葉有限公司就專門經銷“港倉六堡茶”。 因為進貨方便再加上不愿壓貨,所以當時新加坡的茶樓酒樓每次購買的六堡茶數量不多,一般不超過十斤。 看好中國出口茶葉的銷售前景,新加坡一些茶行紛紛利用自家的門店或設于百貨公司、超市的茶葉專柜力推零售業務。無論是在門店,還是在百貨公司、超市的茶葉專柜,六堡茶都是“安發行”銷售的主要茶品之一,而這家茶行針對百貨公司、超市銷售而推出的“孖公仔”牌六堡茶,更成為“港產六堡茶”的知名品牌之一。 茶葉中轉一樞紐 從20世紀50年代開始,雖然中國大陸的茶葉進出口政策發生了變化,但六堡茶面向新馬地區的出口并沒有受到太多限制。從中國大陸出口的六堡茶沿著西江運抵香港,被裝上遠洋貨輪后,穿越整個南海到達新加坡,在滿足當地市場需求的同時,也由新加坡中轉到南洋各地。 安發行茶莊有限公司負責人黃國盛回憶說,20世紀七八十年代,馬來西亞很多茶行茶莊和酒樓食肆到“安發行”購買六堡茶,有時候一次就會訂購幾十籮,然后用羅里(貨車)拉回吉隆坡。到了20世紀90年代,在印尼經營中餐館的客商也來買六堡茶,裝在行李箱里帶回去。

如今的安發行茶莊還銷售六堡茶。楊麥攝

廣珍茶莊出售的六堡茶,同樣有部分賣給了印尼的客商。劉秀鳳至今清楚記得,其中一個常客來自印尼棉蘭地區。 馬來西亞茶葉商會永久名譽會長許金龍的憶述,為這段歷史提供了佐證。2017年9月13日,在談及以前在馬來西亞市場出現過的“港產六堡茶”品牌時,許金龍依然清晰記得來自新加坡的“孖公仔”。 可以說,新加坡既是六堡茶在南洋地區的重要消費區,又是一個中轉樞紐。借力新加坡這個國際貿易港,“茶船古道”在中國境外的延伸線得以有效延伸,香港到新加坡長達2600多公里的海上運輸線路,成為這條延伸線的主干道。

新加坡河

與時代并行前進的,還有“茶船古道”面向新加坡延伸線上的茶船。在20世紀五六十年代以前,新加坡的港口水深不足,所有遠洋貨船都要停在新加坡河口對開的洋面上,然后將貨船上的貨物卸裝到小木船上,再由這些小木船通過新加坡河運回市區。到了20世紀七八十年代,新加坡擴建了丹戎巴葛碼頭,實現了貨輪的直泊裝卸,運貨的船只亦由散貨船逐漸換成了集裝箱貨船。但直到此時,每趟船期往往還是需要差不多一個月的時間。“貨到碼頭以后,我們還要找專業的‘開柜公司’到碼頭打開貨柜,才能把里面的六堡茶拉回店里”。“安發行”的門店負責人李麥蓮對此記憶猶新。 至今猶有“癡情客” 在網上搜索新加坡傳統茶莊,總能看到關于白新春茶莊的介紹,然而,如今在這家當地著名的茶莊里,再也難覓六堡茶的蹤影。“20世紀90年代后,很多傳統的茶樓酒樓相繼結業,很多年輕人也成為‘飲料一族’,六堡茶的市場銷路因此越來越窄,我們茶莊也就不再經銷六堡茶了。”白進火毫不諱言退出六堡茶經銷市場的原因。 世事無常。進入20世紀90年代后,新加坡的生活節奏明顯加快,快餐店、茶餐廳備受歡迎,而傳統的茶樓酒樓越來越少,六堡茶在新加坡的銷售高潮逐漸消退。也就是在這個時期,廣珍茶莊收縮了面向傳統茶樓酒樓的批發業務,專注于門店零售業務。2015年,因無法承受原店過高的鋪租,廣珍茶莊把店面搬到了如今的新址。 盡管如此,但六堡茶在新加坡居民的生活中,已經留下了不可磨滅的印記,很多市民形成了飲用和使用六堡茶的習慣。在當地經營油壓機械設備生意的謝國良很喜歡喝陳年老茶,十五年前他買了一籮40公斤的六堡茶,此后一有時間就從籮里撬點茶葉泡來喝,直到如今。2017年9月9日上午,謝國良專程去到“安發行”,又買了一大籮六堡茶回家。 在新加坡,像謝國良這樣堅持十幾年甚至幾十年喝六堡茶的“癡情顧客”并不在少數。與我們閑聊時,劉秀鳳不經意間提起,如今仍有很多老顧客千方百計找到廣珍茶莊的新址購買六堡茶,有的顧客年事過高自己來不了,就讓兒孫前來代買。 最近十年,前往新加坡的茶船已經不再從香港出發,改為在廣州起航,而且一周之內就能從中國大陸抵達新加坡。雖然如今新加坡市面上經銷六堡茶的茶行茶莊屈指可數,但是當地對六堡茶的需求依然存在。梧州出入境檢驗檢疫局的統計數據顯示,從2013年起,在梧州六堡茶輸出的國家和地區里,新加坡位居前三位。 在新加坡,六堡茶的精彩故事仍在延續。 “新加坡的六堡茶用茶量一度很大” 講述人:白進火(47歲,新加坡白新春茶莊老板,現居新加坡) 19世紀末期,我太公(即曾祖父)白秦從中國福建安溪組織茶葉發到南洋售賣。1908年,我太公看到有生意可做,就先行來到新加坡,隨后在1910年把家人也接到南洋發展茶葉生意。到了1925年,我的阿爺和太嫲(曾祖母)在新加坡開了這家白新春茶莊。如今這家茶莊傳到我手里,已經是第四代了。 一直以來,新加坡的華人主要來自中國南方,兩廣人主要喝普洱茶和六堡茶,福建人則主要喝烏龍茶。正因如此,以前新加坡的茶莊茶行,必須兼營烏龍茶和六堡茶。白新春茶莊也不例外。 以前的六堡茶都是一整籮的,用竹籮筐壓實結成一團,每籮重四五十公斤。我們要先用斧頭和鑿子把茶葉鑿開打碎,再用紙袋裝好,每袋茶葉就是一兩斤。當時新加坡牛車水(唐人街)里,沿街全部是小食攤檔,這些攤檔很多都使用六堡茶。外面的小食攤檔要多少斤茶葉喊一聲,我們就按量送出去。直到20世紀70年代早期,阿爸還讓我們拿鑿子幫忙把竹籮里結塊的六堡茶鑿碎。

白進火(左一)與記者交流六堡茶文化。

從20世紀60年代開始,新加坡有了一些香港人開的茶樓,這些茶樓的茶位是免費的,客人來了,茶樓就先上一壺茶。因為茶水免費,所以茶樓選用的是等級較低的六堡茶。后來,新加坡的茶樓酒樓逐漸多起來,供應的茶水就不再免費了,一個茶位費先是收一兩毛錢,之后漲到五毛錢,再到后來漲到了一兩元。這里的茶樓也像香港的茶樓那樣,不再用大茶壺泡茶,大多改用蓋碗。這時,茶樓使用的茶葉品種也很多了,即便是使用六堡茶,也是等級比較高的。 六堡茶的價格升幅一直不大,到20世紀七八十年代,整籮六堡茶的售價,每公斤也就是3元到5元。由于使用六堡茶的利潤較高,因此茶樓酒樓很喜歡用六堡茶。但是,當時的茶樓酒樓很少會整籮入貨,都是要我們把整籮六堡茶拆開篩分成三個等級,然后按照不同等級下訂單。我們用大紙袋按每袋十斤或每袋五斤將茶裝好,然后送去茶樓。我當時雖然年紀很小,但也幫店里送過幾次貨去附近的茶樓。 正是由于使用量大,以前新加坡的茶莊里多少都會備有六堡茶。以前新加坡的茶界圈子不大,做茶葉生意的人雖然是競爭對手,但很多都是老鄉或世交,相互之間很重情誼。如果一家店缺六堡茶,又碰上有顧客上門,店家只要知道其他哪家店有貨,打個電話或者叫人去傳話,就能立即“拆借”到一些六堡茶回來應急,茶款往往是事后再結。雖然我們不會專門進口六堡茶,但也會向其他同行買一些六堡茶回來備售。我記得,當時店里的倉庫常年存放著十多籮六堡茶,一籮籮疊起來存放,堆疊得很高。因為每籮茶葉都很重,要用的時候,我們要叫兩個伙計,每人搬一張凳子各站一邊,一起發力才能把最上面那一籮茶搬下來。如果碰上顧客要貨量大,我們會向其他同行借貨,當時新加坡很多茶行茶莊都有六堡茶存貨,不怕找不到貨源。 到了20世紀80年代中期,新加坡路邊的小食攤檔沒有了,老式茶樓也少了,而新式茶樓酒家慢慢多起來。新式茶樓酒家用的茶葉也越來越講究,而六堡茶給人的感覺太低端,新開的茶樓酒樓不愿意使用,六堡茶的銷量因此越來越低。不過,不時還會有一些客人到我們茶莊買六堡茶,我們店里會放幾籮備售。那時候,除了大竹籮裝的六堡茶,還有一些是用大紙箱包裝的,用紙箱包裝的六堡茶已經做成了散茶,不需要敲鑿,每箱重三四十公斤,我們打開紙箱就可以直接將茶散賣給客人。 20世紀90年代后,新加坡的生活節奏越來越快,快餐店和茶餐廳越來越多,當地很多茶樓酒樓都結業了,六堡茶銷往茶樓酒樓的市場越來越窄。另外,當地人的口味也變了,很多年輕人都喜歡喝飲料。品茶的人少了,六堡茶也很難賣了,有時候我們一個月都賣不出一斤六堡茶。從那時開始,白新春茶莊就不再經銷六堡茶了。 “我們賣的六堡茶從香港用船運來” 講述人:黃國盛(40歲,新加坡安發行茶莊有限公司負責人,現居新加坡) “安發行”是我父母創辦的,但從我爺爺那時候起,我們家族已經在新加坡銷售六堡茶了。我們賣的六堡茶,都從香港那邊用船運過來。 20世紀五六十年代以前,新加坡的港口還不大,所有大貨船都要停在新加坡河口對開的海面。每次有大貨船來,新加坡河里就有很多小木船劃去靠上貨船,從貨船上卸貨裝上木船,再劃回到新加坡河里。當時新加坡河口兩邊全部是大大小小的小碼頭和木棧橋,這些木船劃進河里以后,就靠到碼頭或棧橋上卸貨上岸,貨主再找苦力用板車或牛車把貨拉回自己店內。到了后來,新加坡擴建了丹戎巴葛碼頭,從國外來的貨船才在這個碼頭卸貨。進入2000年后,中國大陸的貨物是運出香港再用船運來新加坡的。到了2007年左右,貨物就可以直接從廣州或深圳到船運來新加坡了。 20世紀70年代,“安發行”每年都要從香港訂兩三批茶葉。香港那邊每次等到貨湊成了一個集裝箱貨柜,就會發運過來,當時一個貨柜的茶葉有六七噸,其中六堡茶有一噸左右。當時,我們從香港訂購的六堡茶都用集裝箱裝好,由遠洋貨輪運到新加坡,在丹戎巴葛碼頭卸貨上岸,我們要叫“開柜公司”派車去裝貨,然后運回我們的倉庫。 “安發行”主要是做茶葉批發生意的。在20世紀80年代最高峰的時候,整個新加坡近八成酒樓茶樓的茶葉都由“安發行”供應,其中六堡茶占供貨量的10%~15%;市面上門店銷售的六堡茶,也有五六成來自“安發行”。如今,新加坡七成酒樓茶樓的茶葉仍由我們供應。 以前,新加坡的茶樓酒樓規模都不是很大,他們不會向我們整籮要貨,每次都是訂購十來二十公斤。我們店里專門安排三個工人加工這些六堡茶,其中一個工人負責把整籮的六堡茶敲碎,一個女工負責把敲碎了的六堡茶用袋子裝好,一個工人負責送貨,這樣整條銷售鏈才能完整。 20世紀80年代,我們還在新加坡各大百貨商場和超市開設專柜銷售茶葉,其中六堡茶占總銷量的三四成。那時候,周邊國家一些茶行和酒樓也來我們這里進貨,我們茶莊10%的六堡茶銷往周邊國家,其中馬來西亞的需求量較大,每次都是整籮整籮進貨。 20世紀90年代,印尼也有客商過來我們店里買貨。這些客商都是開中餐館的,我還記得其中一個來自巴丹。印尼客商一年來幾次,不過要的量都不大,每次都是用一個手提箱就能將茶裝回去了,賣給他們的六堡茶大概占我們茶莊總銷量的1%至2%。2010年前后,菲律賓也有客商向我們買六堡茶,他們在新加坡這里下訂單,我們直接讓香港那邊加工好茶葉后用船從香港運去馬尼拉。 以前,我們的家族在香港開了一家叫“榮發號”的茶行,我們經銷的六堡茶基本從那里進口。我還有一個香港的叔叔(指香港制茶商黃新)曾到泰國制茶。他從泰國和越南的邊境收購毛茶原料,自己加工制成六堡茶和普洱茶。他生產的茶葉中,有相當部分運到新加坡交給我們“安發行”經銷,其中最多的就是標號為“222”和“111”的六堡茶。用泰國和越南毛茶原料制作的六堡茶、條索更粗、葉種更大、口感更甘甜、茶味更足。這些“邊境六堡茶”數量,占了整個“安發行”經營的黑茶的兩三成。因為“222”和“111”的湯色和口感都很好,我們也把一些七級普洱茶和“222”“111”拼配在一起,配好后再作為“222”“111”六堡茶銷售,市場的反響同樣很好。 2000年以后,因為香港的地價和人工成本過高,我叔叔就與中國大陸的親戚一起,在中國大陸設廠加工生產普洱茶和六堡茶。直至現在,我們還進口經銷他的茶葉。 “我們曾在百貨公司開設茶葉專柜” 講述人:李麥蓮(70歲,新加坡安發行茶莊有限公司門店負責人,現居新加坡) 20年代70年代以前,我家公黃升海在新加坡這里和別人合作開了一家日雜百貨店,這家店起初的名字好像叫做“合榮”,后來改名叫做“新榮發”。當時,店里賣的貨品里就有茶葉,主要以六堡茶為主,這些六堡茶從香港發貨過來。我家公有好幾個兒子,其中一個后來繼承了“新榮發”。 開始的時候,我丈夫也在“新榮發”幫忙經營家族生意,主要是到茶樓酒樓推銷茶葉。1970年左右,他自己創辦了“安發行”。 到了20世紀70年代后期,新加坡的茶樓越開越多,我們的六堡茶賣得很好,占店里茶葉銷量的30%-40%。以前,茶樓酒樓因為面積不大,來我們這里買六堡茶不會整籮買,每次都是買10-20公斤,我們將整籮的六堡茶拆散,按客戶訂購的數量用紙袋包好送去。

李麥蓮(左)向記者介紹安發行茶莊經銷六堡茶的歷史。

20世紀80年代,我們在“東方百貨”“八佰伴”“依勢丹”“英保良”等好幾個百貨公司和超市開設了茶葉專柜,在這些專柜也有六堡茶銷售。我們把整籮的六堡茶拆散后包裝成小盒,打上自己的牌子后再放上專柜貨架銷售,當時我們的自有品牌叫做“孖公仔”。這樣一直做到20世紀90年代以后,百貨公司的入場成本太高,而銷售效果不太理想,我們就退出了百貨公司和超市。 1985年左右,我們的店鋪由歐南園二樓搬到了現在沙莪巷一樓街邊的店面,原來二樓的鋪面就改成了辦公室。我們的業務從原來只做批發擴展到批發零售一起做。當時,來我們店里買六堡茶的人大部分是上了年紀的人,他們一般每次都是買幾百克茶葉,還有一些顧客是那些“紅頭巾”。在新加坡,很多老人喝六堡茶,他們覺得六堡茶的茶性溫和,對腸胃比較好。這種理念影響了他們的子女,到了現在,他們的子女也來買六堡茶,我們的門市零售現在主要做老顧客的生意。 我們茶莊也有一些六堡茶是銷往國外的。20世紀70年代,我們經銷的很多六堡茶賣去了馬來西亞,那邊有不少茶樓酒樓過來買茶,有時候一買就是幾十籮,然后用貨車拉回去。到了20世紀80年代,還有一些馬來西亞的茶樓酒樓和茶行來我們這里買六堡茶,他們都是十籮八籮地入貨,當時吉隆坡茨廠街的“天利行”就向我們買了幾籮六堡茶。 |